Prácticas y liderazgos que sostienen la escuela rural peruana

¿Qué significa dirigir una escuela en el campo peruano, después de la pandemia?

La pregunta parece sencilla, pero el artículo original “Más allá del aula: funciones y prácticas de gestión directiva en escuelas rurales de secundaria”, realizado por Egusquiza, Torres y Tineo (2025) y publicado recientemente en la revista Meta: Avaliação demuestra que la respuesta está lejos de serlo.

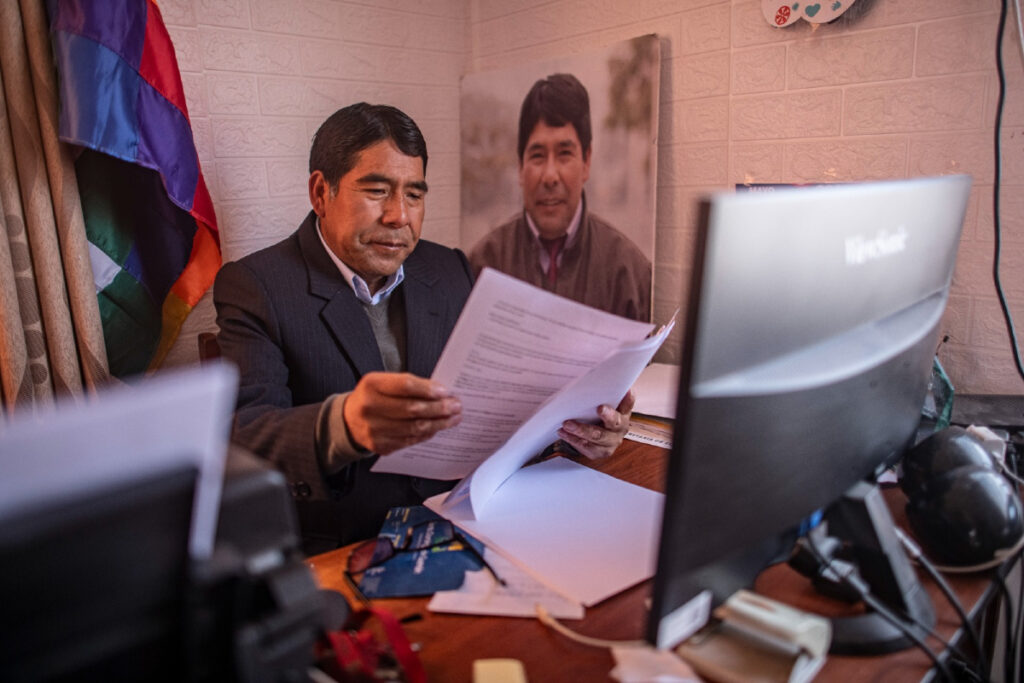

A través de entrevistas en profundidad con diez directivos (siete varones y tres mujeres) de instituciones públicas rurales de Piura y Ayacucho, los autores reconstruyen la vida cotidiana de quienes conducen escuelas en condiciones de fragilidad extrema. Analizaron sus testimonios con el software Atlas. Ti, bajo un enfoque cualitativo e interpretativo, no para medir, sino para comprender el sentido de sus decisiones.

El estudio buscaba identificar las funciones y prácticas de gestión que fortalecen una buena dirección escolar, pero sus hallazgos van más allá de lo técnico: revelan el lado humano del liderazgo rural, ese que se debate cada día entre sostener la escuela o sostener el aprendizaje. Porque, en realidad, la pregunta de fondo no es solo cómo gestionan los directores rurales, sino cómo logran enseñar mientras administran la escasez.

En el Perú rural, el aislamiento geográfico, la falta de recursos, la ausencia de personal de apoyo y el peso de las normas estatales convierten la dirección escolar en una tarea doble: mantener viva la institución y, al mismo tiempo, mantener vivo su sentido pedagógico. ¿Cuál de estas tareas define realmente su rol? ¿Predomina la vocación de enseñar o la urgencia de sostener lo que queda?

La vocación pedagógica como eje de la gestión directiva

El estudio de Egúsquiza, Torres y Tineo (2025) muestra que el liderazgo en las escuelas rurales asume múltiples formas: combina la vocación pedagógica con la capacidad de sostener y fortalecer la institución en contextos de adversidad o desafíos. En Piura, la gestión escolar se entiende como un esfuerzo compartido. Las y los directores promueven el trabajo colegiado, se reúnen con sus docentes para reflexionar sobre la práctica y acompañan la evaluación formativa como un proceso de mejora continua. La dirección se concibe como una tarea común, un liderazgo pedagógico distribuido donde la colaboración reemplaza la jerarquía.

Una directora lo expresa con claridad: “Nos reunimos para hacer una tarea común”. En su escuela, las alianzas con el puesto de salud local y las actividades conjuntas con las familias no son simples gestiones externas, sino extensiones de la pedagogía, integradas a la idea de que dirigir también implica cuidar. En Piura, la participación democrática incluye a docentes, padres y actores externos, y se traduce en proyectos que buscan la mejora continua y el bienestar estudiantil.

El relato se enfoca en la capacidad de los directores para sostener la gestión escolar en contextos complejos. Enfrentan estructuras administrativas exigentes y una constante presión por cumplir con el Plan Anual de Trabajo (PAT) y los compromisos de gestión, pero lo hacen con ingenio y sentido de responsabilidad. “A veces soy directora, secretaria y hasta gasfitera”, confiesa una de ellas, reflejando el peso de dirigir sin personal de apoyo y con recursos limitados.

El estudio documenta estas diferencias con precisión: mientras en Piura predomina un liderazgo colaborativo y horizontal, en Ayacucho prevalece uno más centralizado y gerencial, enfocado en mostrar resultados tangibles. Sin embargo, ambas realidades comparten un mismo fondo: la gestión como un acto cotidiano de resistencia, donde administrar es enseñar y enseñar es resistir.

La gestión como condición de posibilidad del aprendizaje

A primera vista podría parecer que lo administrativo eclipsa lo pedagógico, pero el análisis del estudio matiza esa idea. Las tareas más burocráticas como buscar recursos, rendir cuentas, organizar actividades comunitarias; se orientan, en el fondo, a sostener la misión educativa. Un director de Ayacucho relata cómo, ante la falta de fondos, organiza polladas o rifas para cubrir gastos básicos como la reparación de techos o la compra de materiales. Lo que podría verse como una anécdota revela en realidad una gestión creativa y comunitaria, en la que la escuela se mantiene viva gracias al compromiso colectivo.

Los hallazgos confirman que la gestión de recursos es uno de los mayores desafíos. Las instituciones dependen casi exclusivamente de una partida estatal anual destinada al mantenimiento de infraestructura. Todo lo demás (equipos, materiales, espacios de trabajo, o incluso gastos de transporte para aliados externos) se cubre con autogestión local. En ese contexto, las actividades económicas comunitarias dejan de ser eventos periféricos: son la base material que permite que el aprendizaje siga ocurriendo.

El estudio también revela que las semanas de gestión, establecidas en el calendario escolar, funcionan como espacios híbridos entre lo administrativo y lo pedagógico. En Piura, estas semanas se aprovechan para reflexionar sobre los logros de aprendizaje y promover evaluaciones formativas. En Ayacucho, aunque se reconocen como momentos de mejora, tienden a asumirse más como obligación formal. En ambos casos, sin embargo, fortalecen una cultura de mejora continua, donde la evaluación deja de ser castigo y se convierte en diálogo profesional.

Otro hallazgo significativo es la flexibilidad frente a las normas. Una directora de Piura decidió no sancionar a un estudiante sorprendido fuera del colegio, tras conocer su situación familiar. Su decisión de comprender antes que castigar condensa un tipo de liderazgo ético que prioriza el bienestar sobre la rigidez administrativa. En los entornos rurales, esa empatía se vuelve parte del método pedagógico, una herramienta de enseñanza en sí misma.

El equilibrio entre estructura institucional y sentido educativo

El estudio identifica cuatro componentes que estructuran la gestión rural: la enseñanza, la gestión escolar, el monitoreo y liderazgo pedagógico, y el desarrollo profesional docente. Cada uno expresa la búsqueda de equilibrio entre estructura institucional y sentido educativo.

En el componente de enseñanza, los directores asocian el logro de metas con el cumplimiento de actividades planificadas, pero lo importante no es solo “hacer”, sino mantener viva la experiencia de aprendizaje. En Piura, la mejora continua se persigue a través del trabajo colegiado y la apertura a la comunidad; en Ayacucho, la gestión se orienta más al control de resultados, aunque persiste la convicción de que la escuela debe enseñar pese a todo.

En cuanto a gestión escolar, los directivos ponen el acento en la eficiencia del uso del tiempo y los recursos. La mayoría depende de una única partida anual, lo que obliga a planificar y registrar cada actividad con rigor. En Piura, los directores llevan un seguimiento minucioso de reuniones, avances y logros; en Ayacucho, la planificación existe, pero la participación varía según el grado de compromiso del personal. En ambos contextos, la gestión se sostiene sobre la multiplicidad de funciones: la directora que también hace de secretaria, el profesor que organiza la infraestructura, el equipo docente que diseña estrategias para suplir la falta de materiales.

El componente de monitoreo y liderazgo pedagógico evidencia las diferencias territoriales. En Piura, se entiende como un liderazgo compartido, basado en la colaboración y el acompañamiento. En Ayacucho, se asocia a la visibilidad de los logros y a la responsabilidad personal del director. El clima escolar, sin embargo, se mantiene positivo en ambos casos, sostenido en el conocimiento y aplicación de protocolos de convivencia y resolución de conflictos.

Finalmente, el desarrollo profesional docente ocupa un lugar relevante. Los directores valoran la formación continua ofrecida por el Estado y complementan con talleres o espacios virtuales. En Piura, las semanas de gestión se utilizan para reflexionar colectivamente; en Ayacucho, se prioriza la ejecución de tareas administrativas, aunque también se evidencian iniciativas de mejora. En todos los casos, la formación se vive más como intercambio horizontal que como capacitación formal.

Gobernar la escuela sin perder la pedagogía

Los autores muestran una constante que atraviesa todos los contextos: la voz estudiantil sigue ausente en la toma de decisiones escolares. Aunque los docentes y las familias participan cada vez más, los estudiantes rara vez intervienen en la gestión. Esto se debe tanto a un marco normativo que concentra la autoridad en la figura del director como a una cultura escolar tradicional que asocia el gobierno de la escuela con el control y la jerarquía.

Aun así, los investigadores observan señales de cambio. En varias instituciones, los directores buscan decisiones consensuadas, promueven la participación docente y apelan a la comunidad como aliada estratégica. En Piura, la articulación con actores externos tales como puestos de salud, organizaciones civiles, UGEL es más activa; en Ayacucho, las limitaciones económicas dificultan esa apertura, pero no la anulan.

De ahí que el liderazgo rural no pueda entenderse solo como administración o cumplimiento de metas. En la práctica, es una forma de sostener el sentido de la educación en condiciones adversas. La gestión se vuelve pedagógica no porque renuncie a lo técnico, sino porque lo resignifica: cada decisión, desde organizar una pollada hasta acompañar una evaluación, tiene como fin que los estudiantes aprendan y permanezcan.

Dirigir una escuela rural en el Perú, como concluyen Egusquiza, Torres y Tineo, es ejercer una pedagogía del cuidado y la perseverancia. Entre la norma y la necesidad, entre la burocracia y el compromiso, estos directores enseñan mientras gestionan y gestionan para que se pueda seguir enseñando.

La pedagogía de la resistencia

Quizás la lección más profunda del estudio sea esta: en el Perú rural, dirigir una escuela no consiste en elegir entre lo pedagógico y lo administrativo, sino en articular ambos para sostener y fortalecer el proyecto educativo. La gestión de la escasez se convierte en una pedagogía de la resistencia.

Los directores rurales no solo garantizan que la escuela abra sus puertas; mantienen abierto el horizonte del aprendizaje. Lo hacen con recursos mínimos, pero con una convicción que convierte cada acto de gestión (una reunión, una pollada, una reparación improvisada) en un acto educativo.

El estudio concluye que, aunque los directivos aceptan con receptividad las funciones establecidas en la normativa vigente, en su práctica cotidiana priorizan un conjunto de acciones estratégicas que revelan lo que realmente sostiene la escuela rural. Entre ellas destacan:

la gestión prioritaria en los procesos de mejora continua, el logro del aprendizaje y el cumplimiento de las metas planificadas, la eficiencia en el uso de los recursos, el cumplimiento de protocolos de gestión, especialmente los vinculados a la prevención de conflictos, y la actualización formativa permanente como eje del desarrollo profesional docente.

Estas líneas de acción no surgen de la teoría, sino de la experiencia directa de quienes, día a día, sostienen instituciones en contextos de precariedad estructural. La mejora continua, por ejemplo, se expresa en la evaluación formativa que los directores promueven entre sus docentes, en el seguimiento no sancionador de la práctica pedagógica y en la reflexión colectiva sobre los aprendizajes alcanzados.

El logro del aprendizaje se vincula a la capacidad de convertir las metas anuales en acciones concretas, ajustadas al ritmo del entorno y a las condiciones de los estudiantes. La eficiencia en el uso de recursos y el involucramiento de actores externos como los padres, comunidad, aliados institucionales; son prácticas recurrentes, especialmente en Piura, donde las alianzas se convierten en herramientas de sostenibilidad.

Y la actualización docente, aun cuando depende de ofertas formativas gratuitas del MINEDU o de las UGEL, se asume como una responsabilidad colectiva, alimentada en los espacios reflexivos de las semanas de gestión.

La investigación también recuerda los límites: la necesidad de fortalecer el monitoreo de recursos, la escasa participación de los estudiantes en la toma de decisiones, y la sobrerrepresentación masculina entre los directores rurales. Aun con esos desafíos, el balance general muestra una comunidad educativa que organiza, innova y aprende en movimiento.

Cada logro pedagógico, por pequeño que parezca, es el resultado de una estructura que se sostiene a pulso, y de una convicción compartida: que educar no es solo enseñar contenidos, sino mantener viva la posibilidad de aprender, incluso cuando todo lo demás se viene abajo.

Ahí radica la paradoja más humana de este trabajo: cuanto más precarias son las condiciones, más visible se hace la vocación pedagógica, incluso en espacios en donde las prácticas de liderazgo se traducen en innovar sobre las normas y protocolos mismos orientados a organizar la vida escolar. En palabras de uno de los directores entrevistados: «(Me dicen) «No, que es el reglamento» (no lo permite), «estoy en el cerro, estoy en el cerro» les digo. No sé si este niño habrá comido, ¿lo voy a sancionar por llegar tarde a la escuela?, no, que entre. Eso hace que se molesten conmigo, pero ¿qué hago?, estoy con los niños”. Tal vez ese sea el verdadero liderazgo del que hablan los autores: el de quienes dirigen no desde la autoridad, sino desde la persistencia, el cuidado y la imaginación en la escuela, un liderazgo que enseña porque resiste, y que resiste, porque sigue creyendo que educar todavía vale la pena.

0 comentarios